表紙ページへ

![]()

![]()

20世紀、とりわけ中頃以降、韓国・朝鮮で文字とされている「ハングル」と呼ばれる記号、そしてその「ハングル」と呼ばれる記号の創案が紹介された冊子『訓民正音』に関してである。

1446年(陰暦)9月、李氏朝鮮王朝第4代国王・世宗(1418~1450)により工夫された、後に「ハングル」と呼ばれることになる、記号群が、一般に『訓民正音(とその「解例」)』(原文は中国語)と表題を表現される冊子として頒布された(以下、「解例」も、そこに付された後書のような序文のようなものも、含めて『訓民正音』と表現する)。

そこには新たに工夫された字が書かれ紹介され解説されている(『訓民正音』はその記号群全体を28の「字」とも表現する)。

そこにある単なる正四角形のような記号は「唇音(シンオン:クチビルの音)」(原文では「脣」)と呼ばれ、これは人の口が象(かたど)られているそうである。(つまり漢字の「口」の形)。これはラテン系アルファベットで言えばM音(平仮名で言えば、まみむめも)の子音記号である。すなわち、まみむめも、は口がパクパク動くので「口」。正三角形の底辺を欠いたような、単なる山形のような、記号は「歯音」と呼ばれ、この山形は歯の形だそうである。これはS音系の子音記号であり、S音系の音は語気が歯の辺りにあたる感じだから。母音系の記号では「・」「_」「│」はそれぞれ「天」「地」「人」を表し、「・」(天:この記号は当初の原型は小さな黒丸であるが、後に「ヽ」のように書かれるようになる)は舌が縮んで声が深いそうである。「あ」の音(オン)は「│」(人)と「・」(天)が組み合わされるが、その形にも中国の陰陽五行説に基づく深遠な根拠があるらしい。

とにかく、そのようにして様々な記号が紹介される。「初声」17字、「中声」11字、計28字(この28字を「正音」とも呼ぶ。この「正音」以外の二次的な合成字も作り得る)。ここに現れる様々な記号の形に関しては或る中国の書物に書かれる記号との類似も言われる。字音の「歯音」「牙音」「舌音」「唇音」「喉音」…といった分類は中国の音韻学によるものである。中国の文字(漢字)は(日本の仮名のような)表音文字でも(ローマ字のような)音素文字でもないので音(オン)を現す能力が無く、語音(字音)が無秩序化する危険が常にあり、その危機感は語音(字音)への関心を生じさせ、中国では字音に関する音韻学が発達する。語音に関する音韻学ではない。字音に関する音韻学である。

この『訓民正音』では、言語音を「初声」「中声」「終声」の三種に分析しているかのような叙述がなされている。しかし、そこで分析されその要素が抽出されているのは言語音ではない。それは文字の音(オン)である。当時の朝鮮における「文字」とは中国語の文字、すなわち「漢字」である。そこでは漢字の音(オン)が分析され、たとえば「天」(ten)なら、「t」が初声、「e」が中声、「n」が終声になる(終声の表記は初声の記号で行う)。「初中終三声、合而成字」(『訓民正音』:原文旧字、以下同じ)―初中終三声、合いしかうして(合い、そのようにして)字と成る。ある漢字の音が全体として字になるのである。

「国之語音、異乎中国、与文字不相流通」。これは『訓民正音』の書き出しである。「国の語音、中国に異なり、文字と不相(ふさわず。ふさわしくなく)流通す」。ここで言う「文字」は漢字である。中国の文字である。それ以外に無い(朝鮮に朝鮮の文字はない)。朝鮮の語音が文字(漢字・中国の文字)と合わず、漢字(中国の文字)にふさわしくなく、流通していると言っている。この、漢字(中国の文字)に合わず(漢字(中国の文字)にふさわしくなく)朝鮮内に流通している朝鮮の語音(中国語音)を正すことがこの『訓民正音』の目的である。この『訓民正音』冒頭に言う「国之語音」や、『訓民正音』に関わった文臣・申叔舟の言う「(朝鮮に関する)国音」とは漢字音・中国の文字の音、である。朝鮮語音(韓国語音)ではない。『訓民正音』―民(たみ)を訓(教え導)き音(オン)を正す。ここで正されるのは漢字(中国の文字)の音(オン)である(この表題は、「民を訓(おしえみちび)く正音(セイオン)」と読み、この「正音」がここで示される記号を意味する、という読み方もできる。両者の読み方をさせようということかも知れない)。世宗が中国語の音(オン)を正そうなどとするはずも無い。朝鮮語の音(オン)を正そうとも思っていない。彼が正そうとしているのは朝鮮における文字の音(オン)、漢字(中国の文字)の音(オン)である。『訓民正音』が完成し世宗が直ちに文臣たちに命じたことは語音に関する中国の書物『古今韻会挙要』の諺訳(ゲンヤク:当該書を『訓民正音』で紹介される記号で表記すること)だった。それも王朝政府の出版部で。それのみで。彼は朝鮮に伝承される神話や伝説や民衆歌謡を収集しその記号で記録し保存することなど命じていない。朝鮮語・韓国語を記録し保存することなど命じていない。世宗の命でなされた『東国正韻』(『訓民正音』の翌々年頒布)も漢字の音(オン)を正すことしか言っていない。『訓民正音』末尾あたりに「用字例」なるものがあり朝鮮語単語94が当該記号で記され記号の発音の例示(そこで言う「用字例」とはそういう意味)がなされるが、この「用字例」は、当該記号はもちろん、漢字の読み書きができない者にその記号で示される音(オン)を教えるための台本のようなものであり、そこには「正音」を表現する28字の中の一音、一記号の例示が無い。そこに無いその「正音」は漢字音を表現するためには必要だった。この『訓民正音』では自らを、すなわち朝鮮を、「東方」と表現している。ならば中国は「西方」かと言えば。そうは言っていない。中国は「中国」や「華夏」と表現している(当時の中国の国号は「明」であり、「中国」は「中心的な国」の意の美称。後世における「中華民国」や「中華人民共和国」の略称たる「中国」ではない。「華」も「夏」もどちらも美称であり美称が二つ重なっている。一般的には「中華」「中夏」という表現もある)。また、この『訓民正音』では朝鮮語・韓国語を「方言俚語」と表現している。上記『東国正韻』の序でも朝鮮語・韓国語を「俚語」と言っている。すなわち、中国語は中央語であり朝鮮語・韓国語はその方言。中国語は都の教養と品格のある言語であり、朝鮮語・韓国語は田舎たる辺境の地の、教養と品格の無い卑しい言語。言うまでもなく、世宗がこれらの表現に怒り取り消させるなどということは全く起こっていない。これらは世宗自身による表現である。また、これらは世宗において突然そうなっているわけではない。朝鮮とはもともとそういうものなのである。14世紀、朝鮮半島には高麗があり、これは中国(元)の形式的には属国、事実上中国(元)の一部、と言っていいような状態になっていた。そして大陸で元が滅び(東北方へ去り)明(みん)が立ち、半島で高麗が滅び李氏朝鮮が立った。かといって、李氏朝鮮は元が滅んだことを絶好の機会として高麗を滅ぼし独立を果たしたわけではない。(高麗は明が立った後(北方の)元と明双方に服属しつつ)李氏は明に気に入られるために高麗を滅ぼし、明の皇帝にに「朝鮮」という国号を選んでいただき、半島の王に任命して頂いたのである。国号決定は1392年。李氏が正式に朝鮮国王になるのは1401年。それ以前の称号は「権高麗国事」。まるで高麗地方をつかさどる明の地方官である。李氏朝鮮はもともとそのようにして生まれた(17世紀に中国の王朝が明から清に交替する際にはそれに応じた王朝交替は朝鮮では起こらない。それは、明が廃滅する前から朝鮮は清(後金)に服属的だったからであり、また、清が、明が李自成により廃滅の危機にありこれを救う(明朝を復興する)かのように北京へ入城したこともある程度は影響している)。朝鮮語は中国語が辺境の地で極度に訛(なま)り変異したその方言。朝鮮語は文化の遅れた辺境の地の方言。世宗はそう言っている。しかし、彼はけして自己を卑下したり謙遜したりしてそう言っているわけではない。彼にとっては、朝鮮語は中国語の方言だったのである。そして、朝鮮語が中国語の方言であることは彼にとって、恥ずべきことではなく、それは名誉だった。彼が、朝鮮語は中国語の「方言・俚語」と表現するとき、彼は朝鮮語は中国語の方言であるという名誉を世界に向かって誇ったのである。朝鮮語は中国語の方言であり、それは彼にとって世界に誇るべき名誉だったのである。彼はけして自己を卑下したわけではない。朝鮮語が中国語の方言であるということは朝鮮人は高貴偉大な中国人だということであり、中国人と朝鮮人の違いは文化的に洗練された都会人と洗練さに欠けた田舎者の違いでしかなかったということである。この洗練さに欠けた田舎者たる朝鮮人の言葉遣いを都会人なみの洗練されたものにすべく工夫され出版されたのが『訓民正音』である。また、朝鮮語が中国語の方言であることは世宗が初めて言ったわけではなく、1103年から1104年に宋(中国)の孫穆によって書かれた『鶏林類事』(「鶏林」は朝鮮のこと)に関し韓国の国語学者・李基文はその著『韓国語の歴史』において「本書(『鶏林類事』)の著者は韓国語を中国語の一「方言」と見たような印象を与える」と抗議めいた口調で言っている。そう見ているがそうではない、と李基文は言いたいのではあろうが、そう見ているのである。彼・李基文が朝鮮語(韓国語)は中国語の方言と言われることに反発を覚えるのは彼が19世紀最末期に朝鮮が清(中国)との宗属関係を断絶した後の時代の子だからである。

朝鮮は19世紀末に至っても自分が「小中華」であることを世界に向かって誇っている。

朝鮮(韓国)ではこのハングルを文字音要素で整理した一覧表を「反切」と表現する。「反切」は漢字音を説明するために中国で考案された技法であり、その一覧表を「反切」と表現することはハングルが漢字音を表現するための記号であることに由来する。ちなみに、「反切(ハンセツ)」とは、漢字の音(オン)を母音と子音に分けて考え、ある漢字Aの母音は他の漢字Bのそれと、子音は漢字Cのそれと、同じ、と説明することにより漢字Aの字音を表現しようとするものである。この技法は、中国では自らの発案であるかのように言われているが、インドの悉曇(シッタン)学(言語を考える学問)に刺激され生まれたものである(悉曇学は日本では仮名の五十音表を生んでいる)。インドでは言語の考求がなされたのに対し、中国では文字音(漢字音)の説明しか起こらなかった。インドの知が継承されたさらなる知的発展が中国では起こらない。これは中国には表音文字も音素文字もなく象形文字しかなかったこともひとつの重要な原因になっている。その結果、中国では、「反切」は、ある時代ある地域のある漢字Aの音(オン)は他の漢字Bの母音やCの子音と同じだったようだ、と知られるのみで(それによってある漢字を読めない者がそれを読めたりすることも起こる。ただしそれは不完全なものである)、それ以上の知的貢献はなく、それ以上の言語学的知的発展は起こらない。

『訓民正音』で紹介されたところの、後に「ハングル」と呼ばれることになる、この記号の発生起源は言語を表現する文字ではない。これは個人により考案された、「漢字」と呼ばれる中国の文字の(すなわち中国語の)発音記号であり、言語痕跡たる文字ではない。これは卑しく恥ずかしい、朝鮮に流通している漢字音を正すために作られた発音記号である。それは文字ではなく、ましてや、それは人々の生活の中から自然に生まれ育った文字ではない。そこにはいつとは知れぬ古代以来形成されている言語生活性は無い。文字は、世界の映像表現と言語表現が結びつくという過程を経、自分自身としてある音声を表現するが、発音記号は声音記憶を表現し伝達しようとするだけである。文字には文字の歴史と進化があるが、ハングルはそうした歴史と進化の中にはない。朝鮮(韓国)では後に、それも相当後世に、この発音記号が文字に転用され代用される。その転用は、この記号の文字としての特性によるものではなく、他の社会的政治的要因によるものである。『訓民正音』が頒布されるや否や、朝鮮語を自由に読み書きできる文字を待ち望んでいた人々の間にそれはまたたく間に浸透し、人々はそれを用いて自由に文章を書き、相互にその心情や思いや考えを交換し……といったことはまったく起こっていない。なぜ起こらないのかと言えば、それは言語を表現する文字では無いからである。それが、人々が、何の条件も無く、自由に、その言語を時間と空間を超越して伝える物的印象痕跡では無いからである。それは文字の、中国の文字の、発音記号なのである。『訓民正音』頒布後、その記号を用いて最も熱心に行われた作業はそれによる中国語文献の諺訳だった。

この『訓民正音』の頒布に関しては世宗と一部文臣との間にいさかいが起こるが、それは、それを誤解しそこに(珍奇な)文字の新造を感じた一部文臣と、単に文字の発音記号を作っている世宗との意識の相違によるものである。そのいさかいにおいて、上疏文を提出した崔万里らに対し世宗は言った。「若非予正、其韻書、則伊誰正之乎」(もし私がその韻書を正さないなら、誰がこれを正すのか)。「韻書」とは中国の語音に関する書き物である。そしてそれは漢字音に関する書き物である。『訓民正音』の記号で朝鮮語を書いても「韻書」は正されない。それにより正しい漢字音が書かれて初めて「韻書」は正される。

ではなぜ、世宗は、朝鮮における漢字音を正すことにこれほど熱意を尽くしたのか。基本的な理由は、この時期(15世紀)、漢字が朝鮮の文字になったからである。1300年代末から1400年代前半の朝鮮では漢文(中国語文:朝鮮語に合うように工夫された中国語文)で漢文(中国の本物の中国語文)を翻訳することも起こっている。すなわち、漢文(朝鮮語に向くように工夫された漢文)は朝鮮の文章であり、そこで用いられる文字は朝鮮の文字だったのである。そしてその朝鮮の文字たる漢字の音(オン)が教養と品格のある漢字たるにふさわしくなく流通し、朝鮮の品格を傷つけていたから彼は熱心に漢字音をただした。それを正すことによって漢字の品格が、朝鮮の文字たる漢字の品格が、すなわち朝鮮の品格が、回復し、朝鮮は教養と品格のある国になるのである。そのためにはどうすればいいのか。誰でも簡単に覚えられる発音記号を作り、それにより正しい発音を示し、時間・空間を越えてそれを見た多くの朝鮮人がそれにより発音できるようにすればいい。

また、漢字の読み書きのできない者がこの記号を覚え、読めるようになり、漢字を覚え、書けるようにもなり、漢文の読み書きかができるようになれば「方言俚語」の朝鮮も教養と品格のある文化程度の高い国になるだろう。すなわち、この『訓民正音』は漢字が朝鮮の文字となったことを示す記念碑的なものである。仮に、当時の朝鮮に漢字と朝鮮語を表現する表音文字があった場合、そこに漢字の発音記号を公布してもその記号は文字にはならない。その使用が多少広まったとしてもそれは仏教や儒学その他、漢籍を扱う者たちの間で用いられる特殊な記号になるだけである。その他には何の影響もない。しかし、朝鮮に漢字のみがあり、そこに誰もが用いられる漢字の発音記号を導入した場合どのようなことが起こるか。それにより朝鮮語の一部を表記する者なども現れつつ、その表記の外観は漢字への外国語としての抵抗感を減少させ、それは朝鮮語への中国語の浸透をますます容易にする。それ以前もそうであるが、とりわけこの15世紀以降、朝鮮語から朝鮮語は次々と消えていき、朝鮮語は中国語化していく。それはもはや永遠に帰って来ない。20世紀ともなれば、朝鮮(韓国)では人名も地名も中国語である。彼ら朝鮮人・韓国人には朝鮮語・韓国語の名すらない。日本に日本語の名の者が一人もいない、中国に中国語の名の者が一人もいない、ロシアにロシア語の名の者が一人もいない、ドイツに…、フランスに…、イギリスやスペインに…、インドやアラブやイランに……それは異様なことであるが、朝鮮・韓国ではそれが誰も疑問をもたないことである。『訓民正音』で紹介されたこの発音記号が、後、20世紀に「ハングル(偉大なる文字)」と呼ばれるようになり(それ以前には「諺文(オンモン)」と呼ばれた)、社会一般的な、文字としての使用が、とりわけ20世紀後半に、定着していく。韓国人・朝鮮人にハングルを教え(もちろん、諺文の存在を知っている韓国人はいた)、定着させたのは日本である。ハングル綴字法も日本が整理統一した。朝鮮では、第十代王・燕山君は『訓民正音』で紹介されたこの記号を極度に嫌い、16世紀最初期、ハングルで書かれた書物は焚書に会い、ハングルの使用は禁止され、それは廃止された。そして20世紀前半、1910年の日韓併合後、併合下の韓国において日本によりそれは注意深く教えられ教育され、韓国人へと広まっていく。韓国には文字がなく、それしか代用品がなかったのである。なぜ注意深くなされたのかというと、当時の韓国では中国の文字で中国語を読み、書くことが知の権威として絶対であり、それを知的権威として社会的権威を維持し生活を維持する者は無数におり、ハングル教育を強圧的に強行するような事態は韓国社会で古くからの伝統的権威たる両班(リャンパン)層の反発を招き、強行すれば彼らの社会的影響力により大きな騒乱さえ予想された。しかし、そのハングルも、数十年もたてば、民族の文字だ、と興奮する者も現れ(それにより「諺文(オンモン)」は「ハングル(偉大な文字)」と呼ばれるようになり)、ハングル運動と左翼的民族独立運動が一体化するような事態は日本政府にとって厄介なものになっていく。20世紀初期から中頃まではそれが文字として定着していく前駆的・過渡期的な状態である(朝鮮では20世紀30年代、一部の者により熱心にハングル普及運動が行われている(つまり、普及していなかったということである))。1895年1月の中国(清)との宗属関係の断絶もまた使用を促す重要な要因になっているだろう。そこでは(中国からの)独立誓告文と国政の大綱を述べる洪範十四条が奉告されたが、そこにはハングルも書かれていた。そこにも日本の関与がありそうである。この宗属関係の断絶は日清戦争中に日本主導で行われている。そしてハングルが現れたその瞬間は「独立」だった。

19世紀末まで、朝鮮での文字表記は漢文(朝鮮語用に書き方の工夫された漢文も含め)が基本である。朝鮮人(韓国人)が、朝鮮語(韓国語)を、文字をもって文章を書くことが社会一般的に始まるのは20世紀後半からである。それまでは全く一般性はない(政府により使用が禁じられたとしても個人が私的に密かに何かを少し書いてみるくらいのことはできる)。朝鮮人(韓国人)が文字を覚えるのは20世紀中頃と言っていい。朝鮮語(韓国語)の歴史時代は20世紀に始まる(文字を覚えた彼らは興奮しあることないことを書き散らす)。それよりも古い朝鮮語に関しては、古くなればなるほど、資料が極めて乏しく、良く分からないのが実情である(仮に、たとえば仏教の経文のような、古い漢文が残っていたとしてもそれは朝鮮語の資料にならないのである)。古代の朝鮮でも、漢字の意味としての利用と音(オン)としての利用を混ぜて書くような表記も一部には現れた(そうした痕跡がある)。しかし、漢字の音(オン)を利用し朝鮮語を一般的に表記することは全く現れていない。それが起こらなかった原因としては、朝鮮ではそれほど中国と中国語の権威が強大だったから、漢字とそれにより表現される音(オン)が朝鮮語を表現するに適切なものではなかったから、朝鮮半島には古代以来「朝鮮語」という一貫した言語があるわけではなく、高句麗語やら新羅語やら何やら、多数の言語があり内部に統一性がなかったから(つまり、漢文が共通語・共通表記の状態になったわけである)といったことが推測として考えられる。『訓民正音』により紹介された記号の20世紀におけるハングル化(偉大なる文字化)は社会的・政治的要因によるものである。すなわち、とりわけ19世紀に、いわゆる「欧米列強」の国家的世界征服が起こり、とりわけロシアの南下をおそれた日本による朝鮮半島確保も起こり、そうした世界的社会情況の中で対抗的自己主張の核として民族感情が高まり、中国でもない、ヨーロッパでもない、日本でもない朝鮮たる何かを求めたとき、そこにあったのは、その昔朝鮮で生まれた、朝鮮独自の(確かに他に例は無い)、そして朝鮮語を表現するためにこの世に生まれたように思われた、『訓民正音』の記号群だった。彼らはこれを「ハングル(偉大なる文字)」と呼び、朝鮮語を、朝鮮を、救う聖なる跡のようにそれに祈り、その跡を自らにも刻印した。ハングルを用いることが朝鮮人の証しとなり、ハングルを、そして世宗を、誉め称えることが良き朝鮮人の証しとなった。「ハングル」が民族の文字となり民族の文字が生まれた。20世紀に、朝鮮人による、朝鮮人は15世紀に民族の文字を生み出した、とする歴史の捏造が始まった。彼らは「ハングル」で歴史を書き始めた。古代以来の歴史を。20世紀に。『訓民正音』の初版冊子は1940年に広く世に知られ(逆に言えばそれまで無視され)、その初めの4頁(袋綴じの二葉)は20世紀の偽造状態であり(この部分は写本になっていない。ただ原本であるかのように見せかける努力だけがなされている)、あちこちの頁の裏になされた雑記の墨が表まで染み一部には落書のような書き込みさえあるその冊子を1962年に韓国は国宝に指定し、さらに、韓国はユニセフに熱心に働きかけ、1997年にそれは「世界の記憶」たる世界遺産に登録された。自らを、すなわち朝鮮を、「東方」と表現し、朝鮮語(韓国語)を「(中国語の)方言俚語」と表現する冊子が「世界の記憶」たる世界遺産になることが何を意味するか……。ちなみに、『訓民正音』が書かれた15世紀、西の黎朝ヴェトナムでは、チュ・ノム(字喃)と呼ばれる、ヴェトナム漢字とでも言うような、漢字を基にした自らの文字を作り、これでヴェトナム語を表記している(漢字の音(オン)を(漢字をそのまま)ヴェトナム語を表現するために利用したり、そのように利用しつつそこにそのヴェトナム語の意味を表現する漢字を加え独自の字を作ったりしている)。中国(明)に弾圧されその多くの典籍を奪われつつもそうしている。

第二次大戦後には「ハングル専用運動」も起こり、1948年(アメリカが李承晩を使い南朝鮮に「韓国」を作った年である。2年後には朝鮮戦争)には「ハングル専用法」も出された。しかし、ハングル専用とは言っても、ハングルではある漢字の音(オン)が一つの文字として表記されている(「初中終三声、合而成字」ということである)。すなわち、ハングルの表記は漢字音を表現し漢字を表現している。これは漢字がなければ成り立たない表記であり、「ハングル」と呼ばれる記号が、文字ではなく、漢字の発音記号であることにより起こっている現象である。

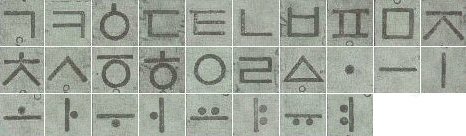

参考としてハングル原字基本字28字を掲載する。これは『訓民正音』写真版からの転写であり、ここには偽造部分からの転写は含まれていない。この基本字を組み合わせた表記も行われる。

Copyright(C)書いた人